继续贴百科全书上的历史。虽然在国外不常看,甚至不怎么长记性,健忘,但每一次回头看这些自己都没经历的血泪故事,都为父辈祖辈以及所有当时中国人所经历的社会的政治,经济,文化,思想各方面史无前例的自我浩劫感到深深的痛心和无奈。当今中国的政治无法治愈的腐败和腐朽,外资涌入大潮下国内经济的表象繁荣和金融系统的实质瘫痪,中华传统文化的在教育体系中的丧失和社会道德的日益滑坡,对自由思想持不同意见者的的打压和禁锢,等等等等难以细说,横向比较起来其实又能比当时状况强多少呢?

無產階級文化大革命,簡稱文化大革命或文革,是開始於1966年的中華人民共和國國內的一次重大政治運動。

毛澤東認為社會主義社會是一個相當長的歷史階段,在這個歷史階段中,始終存在着階級、階級矛盾和階級鬥爭,始終存在着社會主義同資本主義兩條道路的鬥爭,始終存在着資本主義復辟的危險性,始終存在着帝國主義和社會帝國主義進行顛覆和侵略的威脅,從而發展出在無產階級專政下繼續革命的理論學說。

對這一理論的不同理解,造成黨內左右兩派的分歧,右的解釋是把階級鬥爭引向社會下層,即針對當時已處在賤民地位的資產階級知識分子、「地富反壞右」(即地主、富農、反革命分子、壞分子及右派分子,統稱「黑五類」)及其子女。左的解釋是把鬥爭方向引向社會上層,引向掌權的共產黨官僚階層,即「走資本主義道路的當權派」。 左右兩派的鬥爭,是文革進程的主線。

文化大革命在1969年被非正式宣佈結束,但是絕大多數史學家將1976年毛澤東的去世和四人幫的被捕看作是文革的終結。

文化大革命被中國官方在1981年正式否定,並認為毛澤東負有主要責任。(1981年6月27日中共中央決議)中國官方的正式說法認為文革是「由毛澤東錯誤發動和領導、被林彪、江青兩個反革命集團利用,給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂。」

背景大躍進1957年中國第一個五年計劃完成後,1958年毛澤東提出要加快社會主義建設速度,在農村成立人民公社,作為實現社會主義的基層組織。「大躍進」的口號被提出,曾要求用15年時間趕超英國等西方工業化國家(後來甚至被變本加厲地改成更不切實際的7年、3年)。全國掀起全民大煉鋼運動,農業產量也要翻一番。大躍進最後卻是徹底的失敗。工業陷入癱瘓,除了鋼鐵之外其他工業產量都大幅度下降,九千萬農民被召入煉鋼廠,導致農業發展滯後,再加上全國各地虛報產量(浮誇風盛行),令剛有起色的經濟陷入混亂。

四清運動和毛、劉歧見

1959年7月2日,中共中央政治局擴大會議和中共八屆八中全會在廬山召開。廬山會議原本是要整頓在1958年大躍進中出現的極「左」錯誤,但是在會議後期出現了分歧。7月14日,彭德懷元帥寫了一封信給毛澤東,批評大躍進是「小資產階級的狂熱性」,並提出改革的建議。彭德懷的批評意見與一年前蘇聯領導人赫魯雪夫的意見十分相近,而當時中蘇關係已經破裂。毛澤東收到信後分發各小組討論,黃克誠、張聞天、周小舟等多人都表示贊同。7月23日,一直沒有明確表示意見的毛澤東經權衡開始批評彭德懷的意見,認為是表現了「資產階級的動搖性」,是向黨進攻。廬山會議至此峰迴路轉,開始批判所謂的「彭德懷反黨集團」和右傾。會議結束後,彭德懷被軟禁,宣佈彭黃張周為「反黨集團」,一批同情彭的意見的幹部被劃為「右傾機會主義分子」。

1960年開始了三年自然災害,糧食產量嚴重下滑(據說有2千萬人非正常減少。)中國經濟遭遇嚴重困難。毛澤東退居二線,國家主席劉少奇與黨總書記鄧小平改變了大躍進中的一些政策,部分恢復大躍進以前的體制,解散公社,搞三自一包。

1962年1月召開的七千人大會上,劉少奇提出總結經驗教訓的問題。毛澤東在會上講話,作了自我批評,承認中央犯了主觀主義和脫離群眾的錯誤。但正是在此次會上,出現了政治上繼續支持毛澤東與要求進一步追究領導失誤責任的兩種不同聲音。

1962年8月,在北戴河會議上,毛澤東重申階級鬥爭是當前社會的主要矛盾,仍然存在「修正主義」、「資本主義復辟」的危險。

1963年2月,中共中央在北京召開工作會議,重點討論開展社會主義教育的問題。 在這次會上,毛澤東指出:「現在有的人三斤豬肉,幾包紙煙,就被收買。只有開展社會主義教育,才可以防止修正主義」。會後全國範圍內逐漸開展社會主義教育運動,內容包括在城市開展的「反貪污、反浪費、反官僚主義」等等的增產節約運動和農村開展的「清帳目、清倉庫、清工分、清財物」的四清運動。後來統稱為四清運動。

四清運動一開始主要依靠基層組織和基層幹部,鬥爭對象是城市和農村的腐敗分子,後來隨着一線工作的劉少奇向農村派工作隊,工作隊幹部代替基層組織,開始了由工作隊幹部領導大兵團運動,鬥爭對象轉向「地富反右壞」,鬥爭中逐漸出現亂搞鬥爭、打人、亂搜查、重點集訓、亂扣帽子、亂立罰規等現象。四清運動逐漸從教育性質轉向階級鬥爭。

1964年12月,中共中央召開關於社教運動的工作會議,毛澤東批評有那麼多的地方將壞分子劃成20%(包括地主富農、新生反革命、和平演變的)。毛強調運動重點是「整當權派」。劉少奇則認為,運動重點是整下面,整社會上的「地富反壞右」,整社會上對體制不滿的敵對力量。會上毛澤東和劉少奇的矛盾公開化。

在周恩來的協調下,劉少奇作了檢討。1965年1月,中共中央發出《農村社會主義教育運動目前提出的一些問題》(即「二十三條」),文件接受了毛澤東對政治形勢的基本估計,強調運動的根本性質是社會主義和資本主義的矛盾,並特別提出:「這次運動的重點,是整治黨內那些走資本主義道路的當權派。

序幕

1965年11月,在江青等人的策划下,姚文元在上海《文匯報》上發表了批評歷史學家、北京市副市長吳晗1960年發表的歷史劇《海瑞罷官》--《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》一文,猛烈抨擊《海瑞罷官》是「大毒草」,認為它影射了彭德懷事件。

此文一齣引起極大震動,全國各大報紙、雜誌紛紛轉載。支持吳晗的北京市長彭真帶頭成立「文化革命五人小組」,草擬了《關於當前學術討論等彙報提綱》(即《二月提綱》),試圖將對《海瑞罷官》的批判局限於純學術範圍。然而與此同時江青則在上海活動,宣稱文藝界已經「被一條與毛澤東思想對立的反黨反社會主義的黑線專了我們的政」。林彪、江青等人最終獲得了勝利。

1966年5月4日中共政治局擴大會議召開前夕,《解放軍報》題為《千萬不要忘記階級鬥爭》的社論,指出應該全面「大興無產階級思想,大滅資產階級思想」。隨後在5月9日上海《解放日報》和《文匯報》發表姚文元《評「三家村」-〈燕山夜話〉〈三家村札記〉的反動本質》的文章,再度將矛頭對準反對毛澤東路線的彭真、吳晗等人。1966年5月政治局擴大會議召開,通過了康生、陳伯達起草、毛澤東修改的《中國共產黨中央委員會通知》(即《五一六通知》)。《五一六通知》的發佈標志著文化大革命的正式開始。會議還決定成立新的「中央文化革命小組」,取代原先的「文化革命五人小組」,《二月提綱》被廢除。5月18日,林彪發表談話,稱「毛主席是天才,毛主席的話句句是真理,一句超過我們一萬句」,開始在全國各地搞個人崇拜。此時林彪、江青等人已經獲得了實權,康生改組了黨的喉舌《人民日報》,原總編輯鄧拓被打倒。

5月25日,北京大學哲學系總支書記聶元梓等7人貼出了題為《宋碩、陸平、彭珮雲在文化革命中究竟幹些什麼?》的第一張大字報,批判北京大學黨委。6月1日,毛澤東對這張大字報寫了批語:「此文可以由新華社全文廣播,在全國各報刊發表,十分必要。北京大學這個反動堡壘,從此可以開始打破。」5月29日清華大學附屬中學成立了第一個學生紅衛兵組織。6月1日《人民日報》有社論號召要把所有的資產階級權威、學者等打倒。此後局勢迅速發展,全國大中學校學生紛紛起來造反,反對學校黨委或支部的領導,很快使得很多學校的領導和教學工作癱瘓或基本癱瘓。北京大學、南京大學和上海音樂學院等高校的校長被公開批判。

當時毛澤東已經退居二線,由劉少奇領導中央一線工作。在這種非常局勢之下,劉少奇在六月初主持的中央會議,決定向大中學校派出工作組領導文化大革命,試圖減緩基層被挑動起來的革命情緒。6月3日,中央政治局常委擴大會議作出「八條規定」,口頭傳達下去。這時毛澤東在杭州,對於劉少奇給他的請示彙報,沒有明確回覆。6月4日,劉少奇和鄧小平乘專機到杭州向毛主席彙報情況,並請毛澤東回京主持有關工作,毛澤東委託劉少奇相機處理運動的問題。

派工作組是共產黨在革命時期進行土改等運動的傳統辦法,在不久以前的「四清」運動中,劉鄧依然是沿用,派大量的工作隊下基層大兵團作戰,結果引起毛的不滿,後來被認為是「形『左』而實右」。現在他們依然按照傳統的黨的領導的方法理解文革,認為是「四清」運動的繼續,所以想到還是派工作組。

劉鄧派到基層的工作組站在黨委一邊,把起來造反的造反派鎮壓下去,結果引起很多群眾的不滿,激起很多矛盾。僅在首都24所高等院校統計,工作組把10211名學生打成「右派」,把2591名教師打成「反革命」(《天翻地覆慨而慷--無產階級文化大革命大事記》)。

7月18日,毛澤東在暢游長江後,從武漢回到北京。當天聽取了江青等人關於工作組的彙報,看了一些學校反工作組的材料。19-23日的文革情況彙報會上毛澤東指責工作組「鎮壓學生運動」,24日毛澤東召集中央常委和中央文革小組成員開會,批評了劉少奇和鄧小平,作出了撤銷工作組的決定。7月28日北京市委發出《關於撤銷各大專學校工作組的決定》,並於29日在人民大會堂召開全市大中學校文化革命積極分子大會,當眾宣佈這一決定。會上,劉少奇承認,文化大革命到底應該怎麼搞,他也不曉得;鄧小平的發言承認,老革命碰到新問題。當日紅衛兵寫信給毛澤東,聲稱「造反有理」,毛澤東表示同意。

8月1日,中共中央八屆十一中全會召開。會上,毛澤東支持紅衛兵,再次指責中央派工作組,「這是鎮壓,是恐怖,這個恐怖來自中央」,工作組是「明明白白站在資產階級方面反對無產階級」,「牛鬼蛇神,在座的就有」。8月5日毛澤東用鉛筆在一張報紙的邊角上寫了《炮打司令部——我的一張大字報》,8月7日,毛澤東在謄清稿上修訂後加標題,由當日會議印發。文中說:「五十多天里,從中央到地方的某些領導同志……站在反動的資產階級立場上,實行資產階級專政,將無產階級轟轟烈烈的文化大革命打下去,顛倒是非,混淆黑白,圍剿革命派,壓制不同意見,實行白色恐怖,自以為得意,長資產階級的威風,滅無產階級的志氣,又何其毒也!」矛頭直指劉少奇。會議中彭真、羅瑞卿、劉少奇、鄧小平等人被點名批判。

編年

1966年1966年8月8日,中共中央八屆十一中全會通過了《中國共產黨中央委員會關於無產階級文化大革命的決定》(即「十六條」)。「文化大革命」一語首次出現於公開的中共中央決定里,無產階級文化大革命全面開始。 「十六條」里說這次運動的目的,是「斗跨走資本主義道路的當權派,批判資產階級的反動學術『權威』,批判資產階級和一切剝削階級的意識形態,改革教育,改革文藝,改革一切不適應社會主義經濟基礎的上層建築,以利於鞏固和發展社會主義制度。」並做出了「『敢』字當頭,放手發動群眾」「讓群眾在運動中自己教育自己」「要用文斗,不用武斗」等規定。

8月12日,會議選舉毛澤東、林彪、周恩來、陶鑄、陳伯達、鄧小平、康生、劉少奇、朱德、李富春、陳雲等11人為政治局常委。其中新常委為陶鑄、陳伯達、康生、李富春。林彪成為中共第二號人物。不久,又以唯一的中共中央副主席的身份出現。而周恩來、劉少奇、朱德、陳雲的副主席身份不再被提及。

8月18日,毛澤東、林彪在天安門廣場接見了來自全國各地的紅衛兵,此後毛澤東又陸陸續續會見了超過1100萬紅衛兵。從此全國便進入混亂狀態。紅衛兵四處散發傳單、張貼大字報、標語,又開會演說辯論,更有衝擊寺院、廟宇、教堂,大肆砸毀文物,破壞古跡,焚燒書籍、字畫,後來又開始抄家、攻擊老權威、知識分子。一批守舊的老學者、知識份子被毆打、虐待,並受到人格上的侮辱。

這一期間受到波及的人不計其數。和尚、修女、教士被公開批鬥,學生當眾毆打、侮辱教師,還有教師遭到以糞淋頭等極不人道虐待。有的人因為有親戚在國外,被紅衛兵以有「海外關係」等罪名批鬥抄家。紅衛兵抄家,把傢具全都搬走,翻遍地土,破開牆壁,到處搜掠,查看有否私藏物品,房屋被搶奪一空,跡同強盜。

幾乎所有反對文革的學者都受到殘酷對待。原《人民日報》總編輯鄧拓、著名翻譯家傅雷及其夫人朱梅馥以及作家老舍都因不堪屈辱而自殺。鬥爭中甚至有人陳屍街頭。原先國家的幾位重要領導人也被批鬥,劉少奇、鄧小平被撤職下放(劉少奇最終在監禁中死去)。彭德懷、賀龍等則被迫害致死(病死)。除此之外在文革中被迫害至死的人還包括了乒乓球運動員容國團、電影演員上官雲珠、北京大學副校長翦伯贊(在軟禁的家中自殺)、國歌的作詞者田漢、作家趙樹理、民盟副主席章伯鈞等人,而不知名的死者更是不計其數(不確切的統計是40萬,四人幫被捕後也有相當多的人自殺)。

針對出現的打死人的事件,毛澤東寫了一個《關於發生打人事件的指示》,根據北京新巿委第一書記李雪峰的傳達,指示內容是:「打就打嘛,好人打好人誤會,不打不相識;好人打壞人活該;壞人打好人,好人光榮。」8月22日,毛澤東厭惡當權派利用國家機器大肆逮捕學生,發佈了《嚴禁出動警察鎮壓革命學生運動》,規定警察不得干涉、鎮壓「學生革命運動」。在這段後來被稱為「紅色恐怖」的時間內,據官方統計光在北京就打死1700多人,而全國自殺人數達到20萬人。至於整個文革期間死亡的人數可能超過200萬到700萬人,占到人口的百分之一,這個數字需要確切的統計資料證實。[1]

除了批鬥「反動學術權威」外,全國紅衛兵還進行了大串聯。9月5日中共中央發出通知,凡外地師生來京觀摩文革運動者,交通費與生活費由中央財政補助,這個通知使之前就已經開始的大串聯達到高潮。全國掀起了「踢開黨委鬧革命」的浪潮。10月9日林彪再度指劉少奇、鄧小平是資產階級反動路線的代表,隨後彭德懷被押送回北京受批鬥。

1967年1967年1月3日,江青、林彪等人策划了「一月風暴」,陳丕顯、曹荻秋等原上海市委領導被批鬥,王洪文等人奪取了上海的黨政大權。在北京,劉少奇、鄧小平再度被「聲討」,而陳伯達、康生則開始對準第四號人物陶鑄,一場全國的奪權行動開始。1月8日毛澤東對此表示贊譽,《人民日報》發表了中共中央給上海的「賀電」。全國多個省區市領導人被揪出來,中央和全國各地的政府機關陷入癱瘓。

2月,陳毅、葉劍英、譚震林等人對當前混亂的局勢感到不滿,發表反對造反運動的強硬談話。江青指責其為「二月逆流」,此後政治局就停止工作,中央文革小組實際已經取代了政治局的地位。到該年5月,針對劉少奇、鄧小平的批判已經完全公開化。

與此同時,各個紅衛兵組織之間的矛盾也日益嚴重。3月份中共中央就不得不發出通知,停止一切串聯活動。4月6日中南海造反派第一次公開批鬥劉少奇。7月20日,武漢發生七二○事件,江青批示「反革命運動」,乘機指責武漢軍區司令員陳再道「搞兵變」。7月22日江青首次提出「文攻武衛」的口號,支持左派,有些紅衛兵開始搶軍隊的權。此後全國衝擊軍隊、搶掠武器、槍支的事件不斷發生,武斗已經升級,其中尤其以陝西、廣西、四川等地的情況最為嚴重。這種武斗一直持續到1968年8月份才漸漸平息下來。

1968年1968年春天在全國興起了一股對毛澤東的盲目崇拜浪潮,當時的口號就是「三忠於四無限」,毛澤東已經被神化,而林彪等人也利用這個浪潮來為自己撈取政治資本。

不過此時的毛澤東也已經發現局勢有些失控。全國武斗日益嚴重,打死、打傷的人不計其數,接近於開始一場內戰。7月27日中央派出「工宣隊」進駐各高校,停止武斗。但在清華大學,造反派頭子蒯大富無視工宣隊,甚至下令抵抗,打死五人,情況已經非常嚴重。8月26日毛澤東的「最高指示」下達全國:「工人宣傳隊要在學校中長期留下去,參加學校中全部斗、批、改任務,並且永遠領導學校。在農村,則應由工人階級最可靠的同盟者——貧下中農管理學校。」武斗才逐漸平息。

10月,毛澤東提出幹部下放,於是全國各地大批被打擊的幹部下放五七幹校。在同月召開的中共八屆十二中全會上,劉少奇被定為「叛徒,內奸,工賊」「永遠開除出黨」。劉少奇一年後在河南開封的一座封閉的舊銀行中去世。

12月,毛澤東又下達了「知識青年到農村去,接受貧下中農的再教育」的指示,1966、1967、1968年的初高中畢業生(後來稱為「老三屆」)的上山下鄉運動開始。文革中上山下鄉的知識青年人數達到1600多萬人。

林彪(1969年—1971年)1969年4月1日,中共第九屆黨代表大會召開。在這次會議上,林彪是最大的贏家。劉少奇已經被打倒,周恩來的地位已經下降。

會議首先由林彪作政治報告。他的報告中不斷引用毛澤東語錄,再度批判「劉少奇反革命集團」,還讚揚了軍隊的作用。會議的第二項議程是修改黨章。新的黨章中明確提到「林彪同志是毛澤東同志的親密戰友和接班人。」從此毛澤東與林彪的名字就一直聯繫在一起。最後選舉了黨的新領導人,毛澤東、林彪、陳伯達、周恩來、康生為中常委委員,而江青、林彪等人的親信也順利進入政治局(參閱中共中央政治局),周恩來僅僅勉強維持了自己的地位,在政治局中勢力單薄,至於陳雲等一些共和國開國元勛則全都被排斥在政治局之外。

然而林彪反對文化大革命取消特權的運動過多損害上層的利益,希望能夠設立國家主席的職位,毛澤東已經多次明確宣佈他不再擔任國家主席,如果設國家主席,肯定會由林彪這個黨的第一副主席擔任,這樣能夠在受憲法保障的情況下成為毛澤東的接班人。1970年8月23日,九屆二中全會又一次在廬山召開。25日,陳伯達首先發言,大談天才論,稱讚毛澤東的偉大、英明,同時提出恢復國家主席。毛澤東識破了林彪等人的居心,這一提議立即遭到毛澤東的駁斥,陳伯達在會議結束後不久就失去了政治局常委的職務,同時全國還興起了一股不小的批「天才論」運動,陳也成了批判的對象,甚至被說成是「劉少奇式的假馬克思主義者和政治騙子」。

陳伯達的失寵其實是毛澤東對林彪的一個警告。林彪在九大後不斷提升的權威已經令毛澤東警覺,認為其有奪權的計劃,懷疑林彪要搞垮他。而在二中全會上陳不合時宜地提出國家主席問題,對毛而言無疑更確信了他的懷疑(事後證明,其懷疑不無道理),國家主席對毛澤東而言並無任何要害,對林彪則不同,林彪如果能夠擔任國家主席立即會成為國家無可爭辯的元首,使自己處於可以不受衝擊的保險地位上。

試圖奪權失敗的林彪,雖然並沒有被直接點名批評,但毫無疑問他也已經意識到,其在黨內的地位已經搖搖欲墜。在這種情況下,林彪決定採用武力來奪取政權。林彪及其兒子林立果與其親信組成了代號為「聯合艦隊」的秘密組織,併在林彪等人的根據地上海制訂了著名的《五七一工程紀要》(「五七一」取自「武裝起義」的諧音)。紀要內明確提出「一場新的奪權鬥爭勢不可免,我們不掌握革命領導權,領導權將落在別人頭上。」林彪的計劃是要利用空軍為主導武力奪權,如果成功的話就可以一舉逮捕所有要員,獲得全國的政權。另一種可能性則是形成割據局面。

不過林彪的計劃並沒有實現,政變失敗了。根據香港《明報》幾星期後的報導,1971年9月8日至10日之間,毛澤東曾在上海險些遭到一系列襲擊。在此之前公安部就已經接到情報,稱林彪正在預謀一起重大政治陰謀,一批軍中林彪的親信正在接受特殊軍事訓練。而上海的襲擊陰謀則完全證實了該情報。此外還有其他各種傳聞,稱毛澤東在往北京的火車上險些遭襲,甚至有人到毛澤東寓所行刺。這些傳聞是否屬實不得而知,但是我們所知道的是,在9月11日後,林彪本人不知去向,林彪集團中大部分成員在11日後也從未再公開露面,20多個高級軍官則在逃亡香港途中被逮捕。

後來得知,9月13日林彪乘噴氣飛機逃往蘇聯,在飛入蒙古國領空幾百英里後墜落,機毀人亡。而在同一天,北京的政治局召開緊急會議商討林彪事件。直到9月14日林彪墜機的消息才傳到北京。當年10月1日的天安門國慶慶祝活動也取消。這也是十年文革中唯一沒有在天安門廣場舉辦國慶慶典的一年。

四人幫(1971年—1976年)林彪死後,毛澤東無所適從,一時找不到接班人。1972年9月,毛澤東將王洪文從上海調到北京,次年在中共10屆1中全會上就成為名列周恩來之後的黨的排名第二的中共中央副主席,似乎有意培養為接班人。與此同時,在周恩來的影響之下,鄧小平被恢復工作。這段時間內,毛澤東經歷了林彪事件的打擊,不得不再度依靠周恩來和鄧小平,但他卻也無意將權力交給鄧。和忠於毛澤東自己的左派勢力比起來,毛澤東還是不太喜歡「右派」。

1973年7月毛澤東在一次談話中說,林彪和國民黨都是尊孔的。1974年1月,真正忠於毛澤東的勢力江青等人便發動了「批林批孔運動」。這場運動的主要目標就是批判宣揚「上智下愚」維護等級制度的孔孟之道,並指向當年10月病重入院的國務院總理周恩來。林彪死後,周已經成為四人幫在毛澤東死後獲取政權的最主要障礙,而周恩來有意提拔鄧小平,似乎也是為加強周恩來派系在黨內的地位。「批林批孔運動」雖然是對着死去的孔丘和林彪,周恩來卻強調林彪「左」的錯誤,而此時中國普通老百姓經過長時間的政治運動,對各種新的批判運動也好像沒有什麼興趣了。四人幫的「批林批孔」並不是很成功。

1974年10月周恩來入院後,鄧小平獲任國務院第一副總理,實際負責日常工作,工作方向就是延續周恩來提出的「四個現代化」目標。到了1975年9月,毛澤東也病重。

1976年是文革關鍵的一年,在中國傳統上是個龍年。1月8日,周恩來去世,但悼念周恩來的活動卻受到政府壓制。從第二天開始,北京人民英雄紀念碑前就已經出現了紀念周恩來的花圈,向紀念碑前送花圈,這在過去是從未出現過的。1月15日是周恩來的追悼會,全國都有自發的紀念活動,鄧小平致悼詞。

2月,情況再度改變。自認已經沒有了障礙的四人幫開始打擊唯一剩下的鄧小平,經毛澤東批准,搞出了「批鄧反擊右傾翻案風」,針對的正是鄧小平。但是毛澤東並沒有任命四人幫中的任何一個擔任總理,而是看中了名不見經傳的華國鋒,由他出任國務院代總理。

3月底,南京爆發了悼念周恩來、支持鄧小平、反對四人幫的「南京三二九事件」,並迅速擴展到全國。4月4日是中國傳統的清明節,從3月底開始北京群眾自發聚集在天安門廣場,紀念周恩來的逝世,同時也有人是對四人幫的抗議。人們還自行在紀念碑上張貼悼詞,並送來花圈。廣場上還逐漸出現了一些直接針對四人幫的批判性文章。到4月5日,已經有大約200萬人來過廣場上。由於擔心有人放火焚燒堆積在紀念碑四周的花圈,四人幫派出警察在夜間把花圈收走。對立情緒演變成燒毀汽車和房屋,於是要求各單位禁止本單位人員去廣場,並下令廣場上的人群離開,當夜,廣場上剩下的200余人不肯離開,被北京市委組織的工人民兵拘留甄別後遣散。這個後來被稱為「四五天安門事件」的活動被毛澤東定性為反革命活動,還指責鄧小平是事件的幕後黑手,撤消了鄧小平的一切職務,決定華國鋒為中共中央第一副主席國務院總理。天安門事件直到1978年冬才完全平反。

1976年9月,毛澤東逝世。四人幫見華不聽他們的,便準備推翻他。10月6日,華國鋒先發制人,在軍隊的支持下,由汪東興負責的警衛部隊8341部隊逮捕四人幫所有成員,文化大革命也由此落幕。10月7日,中共中央政治局會議決定華為中共中央主席中央軍委主席。華成了中國共產黨歷史上首位也是至今唯一一位集中共中央主席、國務院總理、中共中央軍委主席於一身的人。

文革之後華國鋒當權後雖然成功擊潰了四人幫,但是奉行的依然是「兩個凡是」,即「凡是毛主席作出的政策,我們都要堅決擁護;凡是毛主席的指示,我們都要始終不渝地遵循。」但是他很快就意識到鄧小平很有能力,可以出來主持經濟工作。10月10日,鄧小平親自寫信給華國鋒,表示永不翻案,要求恢復工作。還有傳聞說,在政治局會議上,常委之一(這時中共中央政治局常委只有華葉二人)的國防部長葉劍英提出要恢復鄧小平的工作,否則他也辭職。葉是華國鋒逮捕四人幫時的重要的支持者之一,再加上他在軍隊中的權威,令華不得不屈服。1977年7月,鄧小平恢復中共中央副主席和國務院副總理等職務。8月召開了中國共產黨第十一次全國代表大會,華國鋒為中共中央主席,葉劍英、鄧小平,李先念和汪東興為副主席。五人組成中共中央政治局常務委員會。

1978年5月,鄧小平把握機會,由他最親密的戰友、當時中共黨校校長胡耀邦負責,在《光明日報》發表由南京大學哲學系教師胡福明初創的題為《實踐是檢驗真理的唯一標準》的文章,該文在全國引起廣泛討論。他們巧妙地利用毛澤東的語錄,來為自己造勢,當時凡是支持該文實用主義論點的,都是鄧小平的支持者,而黨內大部分人確實接受了該觀點(唯一沒有表態的是華國鋒和毛澤東的親信汪東興)。7月1日建黨節時,鄧小平成功地公開了毛澤東1962年為「大躍進」在黨內作自我批評的談話,表明即使是毛澤東也會犯錯誤,間接批評「兩個凡是」。到了9月,鄧小平已經開始公開批評華國鋒的「兩個凡是」了。

1978年12月18日召開的中共十一屆三中全會是一個重要的轉折點。鄧小平在會上提出要「解放思想,實事求是」,華國鋒被迫在會上作自我批評,承認「兩個凡是」的錯誤,而汪東興也被批判。會上還重新評估了1976年的天安門事件,為其平反。

1980年五中全會召開,劉少奇、彭真等大部分在文革中被打倒的領導人被平反,胡耀邦當選為黨的總書記,鄧小平的另一親信趙紫陽也進入中共中央政治局常委會。9月全國人大召開,華國鋒辭去總理一職,由趙紫陽接任,至此鄧小平已經成為中國實際的最高領導人。

11月開始公開審判林彪江青反革命集團。全國也開始廣泛討論,重新評估毛澤東的功過是非。1981年1月最後判決江青和張春橋死刑緩期兩年執行,其他人分別被判為時間不等的有期徒刑。江青後來在保外就醫期間在寓所內自殺。文革中的受害者陸續平反,這個工作的主要負責人是胡耀邦。1981年6月27日,通過《中國共產黨中央委員會關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》,正式否定文化大革命。

影響文化大革命影響了當時所有的中國人。文革頻繁的政治運動令經濟活動近乎停頓,同時也消耗了不少的資源。例如文革初期的紅衛兵大串聯,全國鐵路系統就承受了極大壓力,總共運載了1100萬人次,而這也是後來大串聯停止的主要原因之一。武斗時期被破壞的房屋、道路乃至文物古跡則更是不計其數。

文革中非正常死亡的知名人物文革對中國文化界的精英造成了極大的傷害。一大批知名的作家、演員、學者、運動員等都遭到了肉體和精神上的嚴重摧殘,其中不乏不堪屈辱而自殺身亡的(用當時的語言來說是「XXX自絕於人民」)。由於文革的打擊面太廣,至今仍然無法統計出載文各種非正常死亡和失蹤的正確人數。下面只能列舉出其中的很小一部分,多為知名人物。

下面列出的人物只是文革犧牲者中極不完整的一部分:(括弧內為去世時間,曾擔任職務,按照去世時間排列)

自殺身亡:鄧拓(1966年5月17日,人民日報總編輯,作家)

田家英(1966年5月23日,中央辦公廳副主任)

李平心(1966年6月20日,歷史學家)

老舍(1966年8月24日,北京市作家協會主席、中國作家協會副主席,著名作家)

陳笑雨(1966年8月24日,文藝評論家)

傅雷夫婦(1966年9月3日,著名翻譯家)

陳夢家(1966年9月3日,中國科學院考古研究所研究員,考古學家,詩人)

官慧珠(1966年9月21日,京、昆劇表演藝術家)

馬連良(1966年12月16日,著名京劇演員)

劉永濟(1966年底,武漢大學中文系古典文學教授)

葉以群(1966年,文藝理論家)

劉盼遂(1966年,古典文學研究專家、語言學家)

閻紅彥(1967年1月8日,中國人民解放軍著名將領)

羅廣斌(1967年2月10日,共青團重慶市委統戰部長,《紅岩》作者)

李立三(1967年6月22日,中國工人運動傑出領導人之一)

陳璉(1967年11月19日,陳佈雷之女、全國婦聯執行委員)

胡慧深(1967年12月4日,表演藝術家)

嚴鳳英(1968年4月7日,表演藝術家)

傅其芳(1968年4月16日,國家級乒乓球運動員)

熊十力(1968年5月24日,北京大學教授,國學家)

容國團(1968年6月20日,中華人民共和國第一個世界體育冠軍)

楊朔(1968年8月3日,中國作家協會外國文學委員會主任,著名作家)

趙九章(1968年10月25日,中國科學院地球物理研究所所長,氣象學家)

李廣田(1968年11月2日,雲南大學副校長,作家)

上官雲珠(1968年11月23日,著名女電影演員)

翦伯贊夫婦(1968年12月18日,北京大學副校長,歷史學教授)

焦啟源(1968年,復旦大學生物系教授)

周瘦鵑(1968年,現代作家)

范樂成(1968年,武漢醫學院副院長)

劉綬松夫婦(1969年3月16日,武漢大學中文系現代文學教授)

吳晗(1969年10月11日,北京市副市長,歷史學家)

顧而己(1970年6月18日,電影藝術家)

范長江(1970年10月23日,人民日報社社長、新華社總編輯,著名記者)

聞捷(1971年1月13日,作家、詩人)

受迫害身亡:李達(1966年8月24日,武漢大學校長)

楊端六(1966年9月,武漢大學教授)

向達(1966年11月24,北京大學歷史系教授,中國科學院歷史研究所第二所副所長)

林昭(1968年4月29日,北京大學學生)

蔡楚生(1968年7月15日,著名電影導演)

田漢(1968年12月10日,《義勇軍進行曲》歌詞作者)

遇羅克(1970年3月5日被處決,北京工人,《出身論》作者)

趙樹理(1970年9月23日,中國曲藝協會主席、中國作家協會理事,著名作家)

潘天壽(1971年,著名畫家)

蓋叫天(1971年1月15日病逝,著名京劇演員)

張東蓀(1973年,著名哲學家)

顧準(1974年12月3日病逝,經濟學家,思想家)

張志新(1975年4月4日被處決,中共遼寧省委宣傳部幹事)

失蹤:儲安平(1966年,光明日報主編,著名記者)

較為詳細的名單見:

文革中部分名人自殺死亡名單

文革受難者名錄(不限於名人)

對教育的影響十年文革令全國所有的學校進入停課狀態,大學入學考試取消。高考直到1977年文革結束後才舉行,那一年考生的平均年齡是最大的,錄取率也是最低的。文革中,知識分子不被尊重,大多數被下放進行體力勞動,有些則遭到殘酷對待,財產被沒收。 也有些人的意見認為當今中國人普遍難以建立信任關係問題,以及道德淪喪問題,甚至腐敗成風問題都是文革時期人整人,人斗人,互相出賣,互相揭發,互相批鬥的教育結果。因為不論是當時無法無天的紅衛兵還是被批鬥的知識分子現在已經為人父母甚至祖父母。這些經受了精神折磨的人的子女普遍繼承了他們的思想和性格,也就是說沒有經歷過文革的一代甚至幾代人都在承受着文革的負面影響。

對中國文化的影響毛澤東思想在文革中成為中國的主導政治理論,截止到1967年12月,已經出版《毛主席語錄》3.5億冊,這可能對在中國掃除文盲起到了一定作用。毛澤東的威望空前高漲,任何修正主義傾向都會受到批評和批判,全國盛行「造反有理」的口號,法律完全受到漠視。很多當權派利用和歪曲文化大革命的政策,形左實右,甚至挑起「武斗」,使文革初期整個國家陷入無法無天的混亂狀態,全國大量文物受砸毀,古跡被破壞,對中國,以至人類文化遺產造成無可彌補的損害。出身成分論在文革中十分流行。工人農民等勞動群眾成為文藝歌頌的主角。提出了「破四舊」,「開門搞科研」,"人民代表以工農兵為主體"等眾多新觀點,提倡"大鳴,大放,大辯論,大字報」的大民主。數不清的歷史文物、私人古玩,甚至祖輩遺物在「破四舊」的口號下被紅衛兵野蠻砸爛;科學工作者被迫下鄉,研究工作因而停頓。文革後期的「批林批孔」,則是直接對準了中國文化中影響最深遠的儒家文化。

上山下鄉運動的影響上山下鄉運動令無數中國青年接觸了中國廣大的農村地區。一些年輕的學生因不能適應艱苦的自然環境和繁重的勞動,因病或自然災害而身故。很多人在文革結束後返回城市,但是也有人則永遠地留在了那裡。部分知識青年在農村真正地「落戶」,有的還有了自己的孩子,同時也部分的改變了中國的農村和城市的割裂的文化局面。同年齡的老三屆大部分人都失去了繼續接受學校教育的機會,只有少部分人在文革後接受高等教育。

對其他國家的影響文化大革命也在世界其他地區產生了影響。香港在文革期間爆發多次由共產黨領導的工人罷工運動,之後演化成武裝暴動。在西方國家,毛澤東主義的信奉者也有很多人響應號召,法國在1967年發生全國性罷工動亂,工人、學生高舉毛主席語錄遊行;美國學生佩帶紅袖章示威;日本學生高舉毛主席語錄向防暴警察扔自製的燃燒彈;澳大利亞大學漢語系的學生自製紅衛兵袖章賣錢,生意興隆。「造反有理」這句口號被全世界所有對現狀不滿的人使用。

評價 文化大革命被中國官方在1981年正式否定,並認為毛澤東負有主要責任。(1981年6月27日中共十一屆六中全會《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》)中國官方的正式說法認為文革是「由毛澤東錯誤發動和領導、被林彪、江青兩個反革命集團利用,給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂。」由於毛澤東對中國革命和建設的偉大功績,使他的聲望達到高峰,成為不容置疑的偉大領袖。同時,他逐漸脫離實際和群眾,個人專斷,凌駕於黨之上,使黨和國家的集體領導和民主集中制的原則受到嚴重破壞。

今天,絕大多數中國人認為,文化大革命是一場浩劫,經濟文化嚴重倒退,是所有中國人在承受着這場不幸。縱觀整個文革,無論鬥爭的哪一方認為自己的路線有多正確,取得勝利(主要是毛)的一方從來不是在民主與法制的軌道上進行,而是通過權力鬥爭與多數人的暴政,以對失敗者的權利侵犯和迫害來贏得。不少人認為,文革是由毛澤東一手策劃和控制,應承擔這場災難的最主要責任。

一些人認為,文革本質上是毛澤東等人依靠支持群眾奪回喪失的權利而發起的政治運動,用來鞏固無產階級專政。

有人同情文化大革命,他們認為因為在文革中,工人、無產階級被廣泛尊重,而之後的改革開放則令許許多多工人「下崗」失業,貧富差距擴大。同時,有一批新左派學者認為,文化大革命是毛澤東對群眾式民主的一種實踐,因為在文化大革命中,群眾對官員的監督是非常有力的,並稱文化大革命是「人類歷史的巔峰」。

在文革結束後不久,便出現了以《班主任》、《傷痕》等為代表的「傷痕文學」的流行,代表了當時社會上對於文革暴露批判的潮流。著名作家巴金在從1978年開始撰寫的《隨想錄》中,對於文革也進行了反思。並且在此後不斷地提出要建立「文革博物館」的倡議。在2005年春節,廣東省澄海市塔山風景區上、民間組織的的文革紀念館正式開放,但直至4月17日,經《汕頭都市報》報道後才引起注意。另外,深圳亦將有另一座以文革為主題的紀念館建成。

相關書目(按照作者姓氏漢語拼音順序排列)

Chan, Anita. 1985. Children of Mao: Personality Development and Political Activism in the Red Guard Generation. Seattle: University of Washington Press.

Chan, Che Po. 1991. From Idealism to Pragmatism: The Change of Political Thinking among the Red Guard Generation in China . Ph.D. diss., University of California, Santa Barbara.

雷運河,《告訴你真實的文革——濟寧地區文革傳記》

Liu, Guokai. 1987. A Brief Analysis of the Cultural Revolution. edited by Anita Chan. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe.

劉青峰編,1996,文化大革命:史實與研究。香港:中文大學出版社。

Yang, Guobin. 2000. China's Red Guard Generation: The Ritual Process of Identity Transformation, 1966-1999. Ph.D. diss., New York University.

徐友漁,1999,形形色色的造反:衛兵精神素質的形成及演變。香港:中文大學出版社。

與文革有關的影視作品

(以出品年代順序排列)

《武訓傳》(1950年,孫瑜導演,孫瑜編劇,趙丹、黃宗英主演)

《早春二月》(1963年,謝鐵驪導演,柔石原著,謝鐵驪編劇,孫道臨、謝芳、上官雲珠主演)

《苦戀》(1980年,彭寧導演,白樺、彭寧編劇,劉文治、黃梅瑩主演)

《天雲山傳奇》(1980年,謝晉導演,石維堅主演)

《牧馬人》(1982年,謝晉導演,朱時茂主演)

《芙蓉鎮》(1986年,謝晉導演,阿城、謝晉編劇,劉曉慶、姜文主演)

《霸王別姬》(1993年,陳凱歌導演,張國榮、張豐毅、鞏俐主演)

《活着》(1994年,張藝謀導演,余華原著,蘆葦編劇,葛優、鞏俐主演)

《陽光燦爛的日子》(1994年,姜文導演,夏雨、寧靜主演)

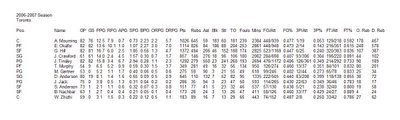

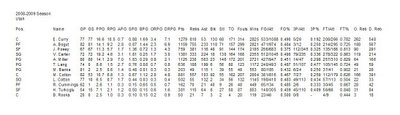

There is another free tool to create your own simple web pages - Google Page Creator, it is better than Yahoo! GeoCities because it seems to have no hourly data transfer limit and no ads built in the pages despite the same 100M hosting space for each Gmail user. Here is the page for you to copy some handy code for quick Torrent search if you are keen to download and seed files you are just reluctant to pay from other computers.

There is another free tool to create your own simple web pages - Google Page Creator, it is better than Yahoo! GeoCities because it seems to have no hourly data transfer limit and no ads built in the pages despite the same 100M hosting space for each Gmail user. Here is the page for you to copy some handy code for quick Torrent search if you are keen to download and seed files you are just reluctant to pay from other computers.